ユネスコ無形文化遺産

2020年12月、縁付金箔(伝統金箔・縁付)は

ユネスコ無形文化遺産に登録されました

ユネスコ無形文化遺産に登録されました

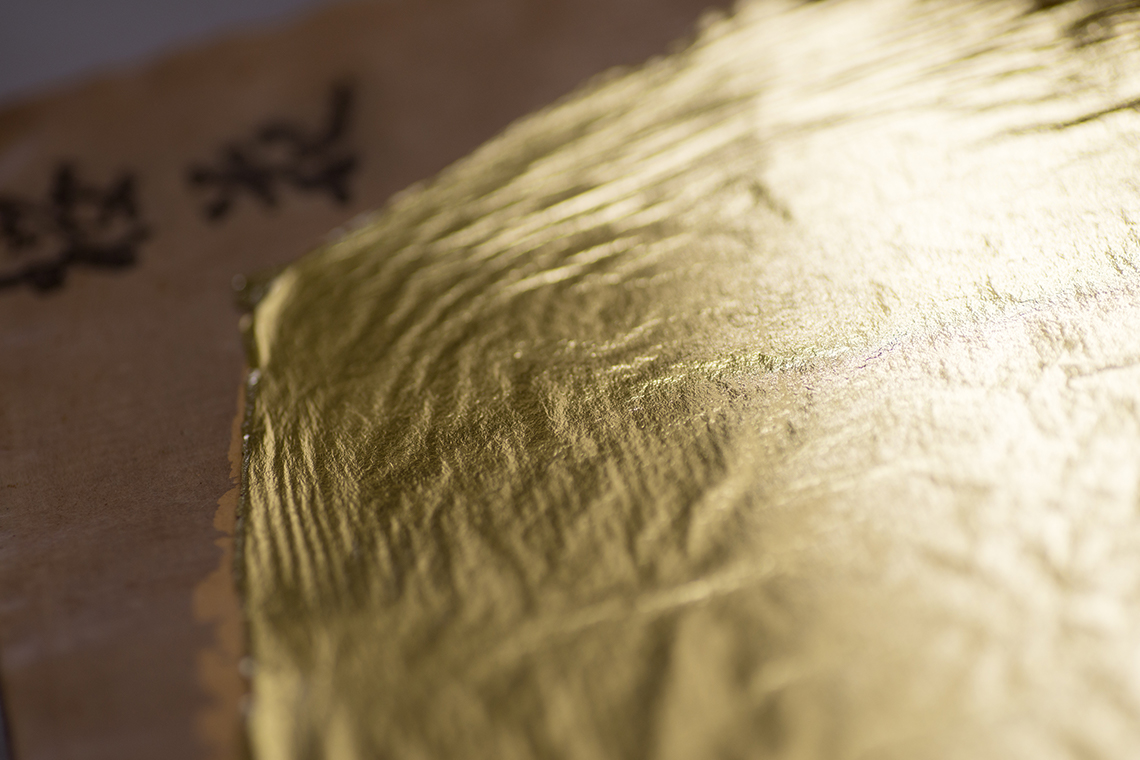

箔打ち紙に手漉き和紙を用いてつくられる「縁付金箔(えんつけきんぱく)」は、

国宝や重要文化財などの修復に欠くことのできない技の文化財として、

2014年に国の選定保存技術に認定されました。

そしてこのたび、同じく国の選定保存技術である17分野の職人が継承する

「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」のひとつとして、

「縁付金箔」は2020年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

国宝や重要文化財などの修復に欠くことのできない技の文化財として、

2014年に国の選定保存技術に認定されました。

そしてこのたび、同じく国の選定保存技術である17分野の職人が継承する

「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」のひとつとして、

「縁付金箔」は2020年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

縁付製法

国宝修復に欠かせない稀少な製造技術、縁付製法

400年以上前から存在し、今では金沢でのみつくられている製法。

手漉きの和紙を箔打ち紙に用いる箔の製法で、手打ちから機械打ちになったほかは、

金沢箔の歴史において変わらない伝統の技です。

しかしその技術は、後継者不足に加え、原材料や道具などの確保なども困難となってきた今、

年々生産量も職人の数も減少の一途をたどっているのが現状です。

後世に残すための取り組みが必要とされています。

手漉きの和紙を箔打ち紙に用いる箔の製法で、手打ちから機械打ちになったほかは、

金沢箔の歴史において変わらない伝統の技です。

しかしその技術は、後継者不足に加え、原材料や道具などの確保なども困難となってきた今、

年々生産量も職人の数も減少の一途をたどっているのが現状です。

後世に残すための取り組みが必要とされています。

「縁付金箔」の技術継承と現状

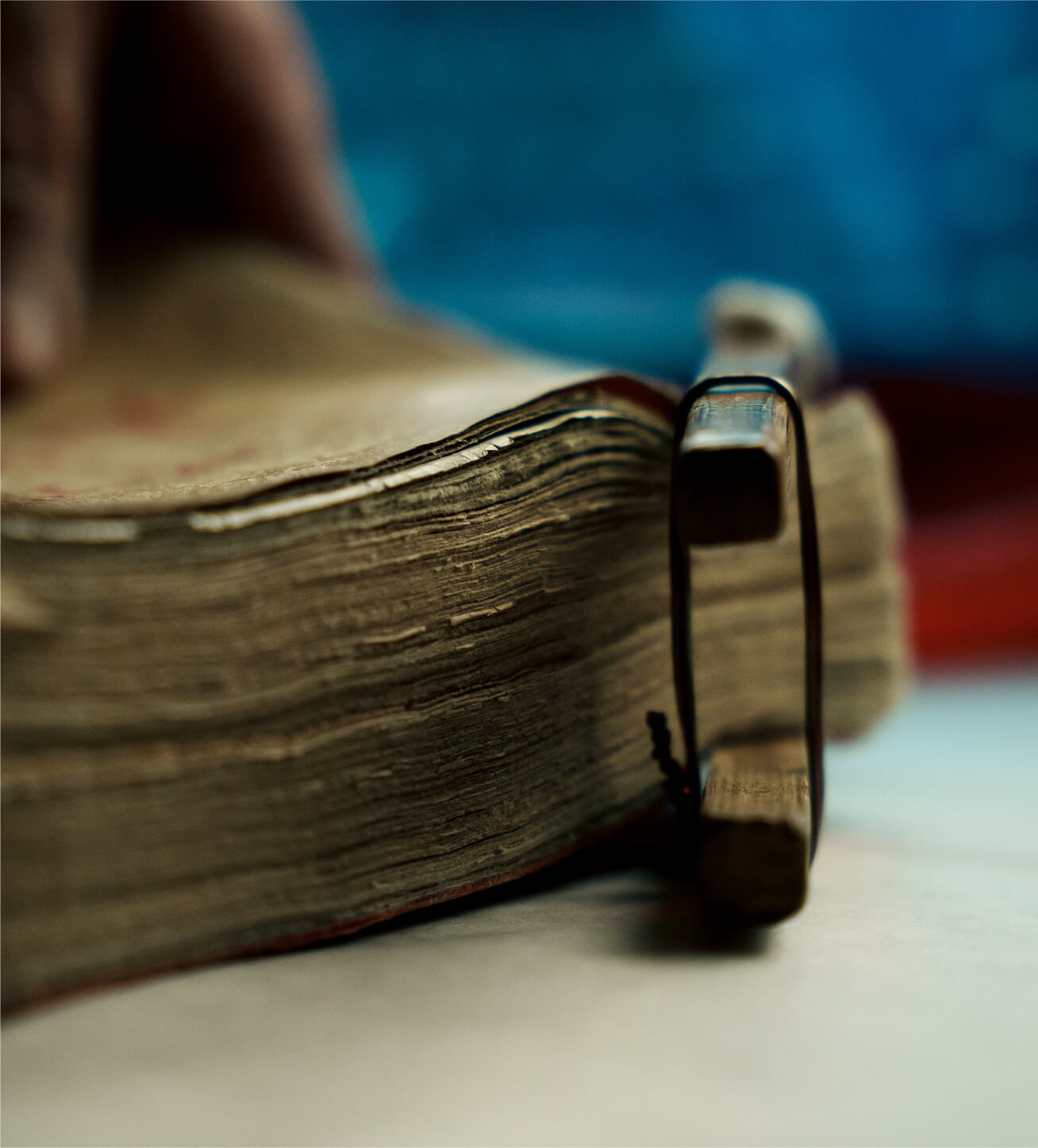

「縁付金箔」は、建築、美術、工芸をはじめとする様々な分野の装飾素材となっています。

特に、国宝や重要文化財の補修、修理にも「縁付金箔」が用いられています。

しかし、「縁付金箔」の技術継承は、長い経験を必要とする複雑な手作業ゆえの後継者不足に加え、

原材料や諸道具の確保なども難しくなってきています。

また、金箔の良し悪しを左右する手漉き紙についても、供給減や漉き手の後継者不足など、

早急に対策を講じなければならない課題が多くあります。

日本の伝統文化や文化財の保存・継承を図るためにも、この「縁付金箔」の伝統技法を守り、継承しなければなりません。

特に、国宝や重要文化財の補修、修理にも「縁付金箔」が用いられています。

しかし、「縁付金箔」の技術継承は、長い経験を必要とする複雑な手作業ゆえの後継者不足に加え、

原材料や諸道具の確保なども難しくなってきています。

また、金箔の良し悪しを左右する手漉き紙についても、供給減や漉き手の後継者不足など、

早急に対策を講じなければならない課題が多くあります。

日本の伝統文化や文化財の保存・継承を図るためにも、この「縁付金箔」の伝統技法を守り、継承しなければなりません。

引用 / 「金沢伝統箔の技法 縁付金箔が出来るまで」(金沢金箔伝統技術保存会 平成24年11月発行)より